「手の内がわからない…」と悩む弓道初心者は少なくありません。

親指や小指の使い方、力の入れ加減など、細かな要素が多く、独学では限界を感じることも。本記事では、手の内の基本的な意味から、初心者がやりがちなミス、正しい作り方までを丁寧に解説。

さらに、自宅でできる練習法や動画を使った学び方も紹介し、理解から実践までを完全サポート。手の内に自信が持てるようになるヒントが満載です。

手の内とは?弓道における基本の役割と重要性

手の内とは「弓の力を効率よく矢に伝えるための“握り方”」であり、弓道の根幹を支える最も重要な動作の一つです。初心者の多くが「単なる握り方」だと誤解しがちですが、正しく理解しないまま練習を続けても、思うように上達することは難しいでしょう。

なぜなら、手の内は射法八節のうち「取懸け」や「会」「離れ」に直接関わる動作であり、正しいフォームと矢飛びの精度に大きく影響を与えるからです。特に親指と小指の使い方一つで、弓の反動や矢の飛び方が大きく変わります。

たとえば、初心者によく見られるのが「弓をギュッと握ってしまう」ケースです。これは一見、しっかり握っているように見えるのですが、実は弓に余計な力が加わり、離れの瞬間に矢がブレる原因となります。適切な手の内では、弓を“握る”というよりも、“弓の反発力を受け流す”ような構造になっています。

もう一つ、例え話を挙げるなら、「手の内は茶筅(ちゃせん)のようなもの」と言われることがあります。茶道でお茶を点てるとき、茶筅は軽く、かつ繊細な動きで泡立てる道具です。手の内もそれと似ており、力任せではなく、弓の力を“受け止めて流す”ような構えが求められるのです。

また、弓道においては「型」だけを真似しても本質を掴むことはできません。たとえば、ある初心者が先輩の手の内を見よう見まねで真似しても、肘の位置や親指の方向がずれていると全く別物になります。手の内は、目に見える形以上に“内側の力の流れ”を意識する必要があるという点で、非常に奥深い技術です。

さらに、手の内の作り方は一つではなく、流派や指導者によって若干の違いがあります。とはいえ、共通して大切にされているのは、「弓の反発を素直に受け、かつ矢をまっすぐに飛ばす」ための構造を意識することです。よって、初心者にとってはまず“何のために手の内があるのか”という目的意識を持つことが、正しい作り方への第一歩と言えるでしょう。

ちなみに、私が初めて手の内を習ったとき、「小指で押すように」と言われても全く感覚がつかめず、親指ばかり意識して逆に手が痛くなったことがあります。けれどもある日、「中指を中心に軽く輪をつくるイメージ」と教えられた瞬間に一気に感覚がつかめたのです。つまり、手の内とは単なる形ではなく、“どこに力を流すか”という動作の流れを感じ取る技術だと気づいた瞬間でした。

このように、弓道における手の内は、見た目よりもはるかに繊細で複雑な動作であり、初心者が真っ先に理解しておくべき「基本の基」とも言えるものです。

そこで次に重要となるのが、「どのような間違いが多くの初心者に共通しているか」という点です。次の見出しでは、初心者がよくやりがちな間違った手の内について具体的に解説していきます。

弓道初心者がやりがちな間違った手の内とは?

弓道の初心者が手の内でよく陥る間違いは、「力を入れる場所」と「力を抜く場所」のバランスを誤ってしまうことにあります。すなわち、必要のないところに力が入り、本来意識すべき動作が疎かになってしまうのです。

たとえば、多くの初心者がやってしまう典型的なミスに「弓を握りすぎる」ことがあります。これは心理的な要因、すなわち「落としたくない」「離れが怖い」といった不安から来ており、無意識に親指や人差し指に力が入りがちです。しかしながら、力を入れすぎることで逆に離れが乱れ、矢飛びが安定しません。弓道における手の内とは、力強さではなく“正しく力を抜く”技術なのです。

また、「親指を立てすぎる」「小指が浮いてしまう」なども、手の内の作り方としては不安定な状態になります。これは、射法八節の「会」から「離れ」にかけて、親指が弓を押す感覚を支配するため、過剰に意識しすぎると逆効果になることを意味しています。

たとえばある学生が、親指でしっかり押そうと意識しすぎて、弓のグリップを真上から押し込むような形になってしまいました。その結果、弓が回転せず「左手が痛い」「矢が下に飛ぶ」という症状に悩まされるようになったのです。これは、親指を中心とした力の流れが滞ってしまっている状態です。弓道では“押す”より“流す”感覚が重要という指導もあるように、力の方向性がポイントとなります。

もう一つよくあるのは、「見た目だけを真似してしまう」ことです。とくに上達した人の手の内は、非常に形が整っており、親指と人差し指が輪を描き、小指が弓の根元を包むように見えます。しかし、初心者がこの形をそっくり真似ても、“中の力の流れ”を理解していないと意味がないのです。これは、外から見える「構え」と、内面で意識すべき「力の方向」が一致していないことによる失敗例です。

例えるなら、これはまるで車の運転を見よう見まねでやるようなものです。ハンドルの持ち方を真似しても、アクセルやブレーキの加減を知らなければ、事故につながるだけです。同じように、手の内も“見た目”だけでなく“感覚”が重要なのです。

さらに、「手の内を固定しようとしすぎる」ことも落とし穴です。弓道では、会に入ってからの静止状態を重視しますが、そこで手を固定しようとすると、筋肉が緊張して微細な動きができなくなります。むしろ手の内は、構えてから離れるまで“微妙に動き続けている”ことが理想とされます。これは初心者にはなかなか気づけない感覚ですが、意識するだけで矢飛びが大きく改善することがあります。

ちなみに、私自身が初心者の頃、「小指なんて使ってない」と思っていた時期がありました。しかし、あるとき先輩に「小指が浮いてるぞ」と指摘され、それを直しただけで弓の回転が見違えるほどスムーズになったのです。小指の役割は“弓を支える土台”であり、見えにくいけれど非常に重要な力のポイントです。

このように、弓道初心者にありがちな手の内の間違いは、一見小さなことに思えるかもしれませんが、動作全体に大きな影響を与えます。だからこそ、まずは間違いを知り、正しい方向性へと修正していく意識が大切になります。

では次に、こうした誤りを回避しながら、正しい手の内をどのように作っていくのか、その具体的な方法を見ていきましょう。

正しい手の内の作り方|5つのステップで分かる基本動作

正しい手の内の作り方とは、「弓の反発力を素直に受け止め、自然に弓が回転する構造を手の中で再現すること」です。これは単なる「握り方」ではなく、親指や小指をはじめとする各指の役割を意識的に配置し、体全体の動作と調和させる技術です。ここでは、初心者でも取り組みやすいように、5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:手のひらを軽く広げ、親指と小指の位置を意識する

まずは、リラックスした状態で左手のひらを広げてください。このとき、親指は軽く上を向き、小指は自然にカーブを描くようにします。手の内では、この親指と小指が“弓を挟むように構える”基本軸となります。たとえば、手のひらを使って小さな風船を包み込むような形が理想的です。潰しすぎず、浮かせすぎず、優しく包む感覚です。

ステップ2:中指・薬指で“くぼみ”を作る

次に、中指と薬指の2本で、手のひらの中心に「くぼみ」を意識して作ります。この部分が弓を迎え入れる“座布団”のような役割を果たします。たとえば、熱い茶碗を両手で持つとき、どこかをしっかり支えつつ、手のひら全体で優しく受け止める感覚になるはずです。弓道においても、この“柔らかくて芯のある支え方”が手の内の肝です。

ステップ3:弓を当てる位置を定める

弓を手の内に当てる際は、手のひらの中央よりやや親指側の斜め部分、いわゆる「生命線の延長線上」に乗せるようにします。ここがずれると、弓の反発力をうまく受け止められません。弓が手の内に入る瞬間は「ちょうど気持ちよく収まる場所」を探す感覚に似ています。正しい位置を見つけるには、何度も試行錯誤することが必要です。

ステップ4:親指と小指を弓に沿ってセットする

弓を持ったら、親指は弓に沿って軽く押し、小指は柄の下部を支えるように置きます。このとき、握るのではなく「置く」「添える」といった意識を持つことが大切です。親指は押し出し、小指は引き寄せるような「逆方向の力の流れ」が理想で、これが弓の自然な回転につながります。

たとえば、雑巾を軽く絞るように力を流す感覚です。強く握ってしまうと、弓がうまく跳ね返らず、力が抜けなくなります。この親指と小指の“逆方向の力の関係”が、手の内最大のポイントです。

ステップ5:「会」の状態で静かに支える

最後に、射法八節の「会」に入った状態で、手の内を固定せず、微妙な調整を保ちます。このとき、手の中は静止しているように見えて、実はわずかなテンションのやりとりが続いています。言い換えると、「動かないようにしつつ、内部では動いている」状態です。

初心者のうちは、この“見えない動き”を感じ取るのは難しいかもしれません。しかし、たとえばジャグリングの最中にボールを軽くキャッチするような、動きながらも静かな“保持”が近い感覚です。

私の場合も、最初は「この形で合ってるのかな?」と不安になり、練習中にしょっちゅう手の形を直していました。しかし、ある日、講師から「手の中の感覚は“固める”よりも“感じ続ける”ことが大事」と言われてから、意識が変わりました。それ以来、形を気にするよりも、力の流れと指の役割を理解しようとしたことで、自然に手の内が整っていったのです。

このように、正しい手の内の作り方は、単なる形の模倣ではなく、「どこにどう力がかかるか」を意識しながら、手の中に一つの“力の流れ”を構築する技術です。

では実際に、これらの動作をどのように練習に落とし込んでいくのか。次の見出しでは、自宅や素引きなどを使った手の内の練習法について解説していきます。

【動画で確認】正しい手の内の作り方を実演解説

手の内は「実際の動きや角度」を視覚的に確認することが、理解と習得への最短ルートです。文章や図だけでは伝えきれない細かな動作、たとえば親指の向きや小指の添え方、弓を握る角度や力の流し方などは、動画を見ることでより深く理解できます。

たとえば、正しい手の内を実演した動画では、射法八節の「取懸け」から「離れ」までの一連の動作の中で、どのタイミングで親指が弓を押し、小指がどのように支えとして機能するのかが明確に示されています。こうした一連の流れを目で見て、真似することによって、体に染み込ませていくのが弓道初心者にとっては効果的な方法です。

また、指導者によっては「親指は上に向ける」と教える場合もあれば、「斜め前に向ける」と教える場合もあります。これらは言葉だけだと混乱しやすいですが、実際の映像で見ればその違いが一目で分かります。つまり、視覚で“角度・動作・力の方向”を把握することが、習得の精度とスピードを高めるのです。

たとえば、ある中学生の初心者が、手の内がなかなか安定せず悩んでいました。何度教科書を読んでもイメージが湧かず、矢も毎回バラバラに飛んでしまっていました。しかし、ある日、部活の顧問が撮影してくれた動画で、自分と上級生の手の内の動きの違いを比較してみたところ、親指の方向と弓の角度がまったく違うことに気づいたのです。それを真似してみると、驚くほど矢の軌道が安定し、上達のきっかけを掴むことができました。

さらに、動画では「よくある失敗例」も参考になります。たとえば、

-

弓を握りすぎて手の内が潰れている

-

親指が立ちすぎて弓が回転しない

-

小指が浮いていて支えになっていない

といった間違った動作が、どう矢飛びに影響するかも実演で見ることができます。こうした比較動画は、正しい作り方だけでなく「やってはいけないこと」も同時に学べる点が非常に有益です。

ちなみに、私がかつて参考にした動画では、講師が「弓を押す力は親指からではなく、手のひら全体から流れていくもの」と説明していました。実際の映像では、力が手首から親指へ抜ける様子がよく分かり、これがテキストでは絶対に伝わらない感覚だと実感しました。

学生時代に全日本学生弓道選手権大会にて優勝した経歴を持つ増渕敦人さんのセミナーで紹介されていた手の内の作り方の動画です。

また、弓道においては、射法八節の流れの中で各動作が連続してつながっています。そのため、「手の内だけを切り取って学ぶ」のではなく、全体の流れの中でどう機能しているかを見ることが重要です。動画で会から離れまでの動きを一連で確認することで、自然なフォームや力の伝達を目と体で理解することができます。

なお、参考にする動画は、「上達に定評のある指導者」「段階的に手の内を説明しているもの」「スローモーションで見せているもの」など、初心者に優しい工夫があるものを選ぶことをおすすめします。

このように、動画を活用することで、手の内という言葉では伝わりにくい繊細な動作や力の流れを、視覚的に学ぶことができます。それは、練習効率を高めるだけでなく、「正しい作り方を体感的に理解する」ことにもつながります。

あと、

実は手の内をいくら丁寧に練習しても、右手の「取懸け」が安定していないと、弓の反発力を正しく受け止められず、矢の飛びも不安定になってしまいます。つまり、手の内と取懸けは“両輪”のような関係にあり、どちらが欠けても射全体の精度は大きく下がってしまうのです。

特に初心者〜中級者の多くが、「取懸けの深さや角度、指の使い方」に明確な基準を持てず、無意識のクセのまま練習を重ねてしまっています。実際、私自身も以前は手の内ばかりを意識していて、なかなか射が安定せずに悩んでいました。

そんなときに出会ったのが、先ほど動画を観て頂いた天皇杯覇者・教士八段の増渕敦人先生が監修されたオンライン講座『弓道の取り懸け・手の内の秘訣』でした。この講座では、手の内と取懸けの関係性を根本から解き明かし、“どこに意識を置けば、どのように矢が変わるのか”という因果関係まで解説されています。

興味のある方は、下記リンクから詳細をご覧いただけます。

👉【弓道の取り懸け・手の内の秘訣】の詳細はこちら

※信頼できる師範の教えを、いつでも何度でも学べる貴重な内容です。

それでは次に、自宅でもできる手の内の練習法を紹介し、日常的に技術を磨く方法を解説していきます。

自宅でもできる!手の内を安定させる練習法3選

弓道の手の内は道場での稽古だけでなく、自宅での反復練習によって大きく上達させることが可能です。むしろ、繊細な感覚が求められるこの動作だからこそ、毎日少しずつでも意識して取り組むことが安定への近道になります。

ここでは、弓を使わずにできる方法も含め、初心者でも取り入れやすい練習法を3つ紹介します。いずれも、親指や小指の感覚を研ぎ澄ませ、力の流れを体で理解するためのメニューです。

練習法1:輪ゴムを使った手の内感覚トレーニング

もっとも簡単で、かつ効果的なのが「輪ゴム」を使った練習です。輪ゴムを親指と小指にかけ、ゆっくりと弾くようにして張力を感じてみてください。このとき、親指は軽く押し出すように、小指はやや引くように意識すると、弓の反発力に似た「逆方向の力の流れ」を体感できます。

たとえば、私は輪ゴムを机の端に引っかけておき、毎晩3分間、親指と小指で力を伝え合うような感覚練習をしていました。すると、実際に弓を引いたときに「ここで力が通る」という瞬間がはっきり感じられるようになったのです。

この練習は、日常生活の合間に取り入れやすく、継続によって“無意識でも手の内が整う”感覚を育てるのに役立ちます。

練習法2:タオルを使った素引きシミュレーション

柔らかめのフェイスタオルを縦に巻き、弓の柄のように持って練習する方法です。親指でタオルを軽く押し、小指と薬指で引くようにして、手の内の“締めと緩み”のバランスを意識します。

このとき、タオルの反発が弓ほど強くないため、「どこに無駄な力が入っているか」が分かりやすくなります。つまり、力が入りすぎていればタオルが潰れ、力が抜けすぎていれば不安定になるため、手の内の状態を客観的に確認できるのです。

また、この方法は、射法八節のうち「取懸け」「会」の動作と組み合わせて行うことで、より実戦に近い練習が可能となります。

練習法3:鏡の前での型チェックと指の動き観察

鏡を使った練習は、手の内の“外見的な変化”と“内側の感覚”を結びつける訓練に向いています。自宅に全身鏡がある場合は、弓を持ったつもりで構え、手の形を正面・斜め・真横からチェックしてみましょう。

このとき、「親指が立ちすぎていないか」「小指が浮いていないか」「手首が過度に反っていないか」などを意識します。さらに、スマホで動画を撮影して、自分の手の内を客観視することも効果的です。

私自身、撮影して見返してみたところ、「頭ではできているつもり」でも、実際には小指がまったく弓に触れていなかったことに気づきました。これにより、感覚と実態のズレを修正しやすくなりました。

ちなみに、こうした自宅練習を通じて気づくのは、手の内の“静かな動き”が日常動作にも応用できるということです。たとえば、買い物袋を持つとき、パソコンのマウスを使うときなど、「どう力を抜いて支えるか」を意識すると、普段の生活が練習の延長になります。

このように、自宅でもできる練習法を習慣にすれば、手の内の動作は自然と洗練されていきます。次は、手の内がうまくいかないときに確認すべきポイントと、改善のヒントについて詳しく解説します。

手の内が安定しないときのチェックポイントと改善のコツ

手の内が安定しない最大の原因は「無意識にしている力の偏り」と「指の役割の誤解」にあります。弓道の動作は一見シンプルに見えますが、実際には非常に繊細で、少しの崩れが矢飛びや弓の回転に大きく影響を与えるのです。したがって、安定しない原因を探るには、チェックすべきポイントを段階的に見直し、根本から改善することが求められます。

チェック1:親指に過度な力が入っていないか?

初心者にありがちなのが、弓を支えようとして親指に過剰な力が入っている状態です。親指は押す方向の感覚を持つものの、「支えるために力む」指ではありません。親指に力が入りすぎると、手の内全体が固まり、離れの際に弓の自然な回転を妨げてしまいます。

たとえば、カバンを片手で長時間持っていると、親指が疲れてきて、手全体がこわばる感覚を覚えたことはありませんか?それと同様に、力のバランスが崩れると全体が緊張し、動作の流れが止まるのです。親指は「添える」程度の意識がちょうどよいと言えます。

チェック2:小指が浮いていないか?

手の内の安定に欠かせないのが小指の働きです。小指が浮いていたり、弓に接していなかったりすると、弓の下支えがなくなり、全体が不安定になります。小指は見た目にはあまり目立ちませんが、「弓の根元を支える土台」として重要な役割を担っています。

私の場合、小指の角度を意識してタオルを握る練習を毎晩行ったところ、手の内の感覚が安定し、矢のブレが減少した経験があります。小指は“地面”のような存在で、そこに力が乗ってはじめて、親指からの押し出しが機能するのです。

チェック3:指の配置が理想の形から外れていないか?

指の配置がずれていると、力の伝達がうまくいかず、結果として矢が右や左に逸れてしまいます。特に中指や薬指が内側に入りすぎていると、手の内が潰れてしまい、弓が回転するスペースを奪ってしまいます。

このようなときは、鏡の前で自分の手の内の形を正面・側面から確認するのが効果的です。客観的に見ることで、自分では気づきにくい歪みを発見できます。さらに、動画を撮ってスローで確認すると、動作中の変化にも気づきやすくなります。

改善のコツ:構え直す勇気を持つ

手の内が不安定なまま無理に引き分けを進めると、矢飛びが悪くなるばかりか、悪い癖が定着してしまいます。そうならないためにも、「あれ?」と感じた時点で勇気を持って構え直す判断力が大切です。

これは、毎回の練習を「本番」だと思って取り組むためにも有効です。たとえば、剣道では一礼一動作が本番と同じように扱われますが、弓道も同じで、射法八節のすべてが“本番のつもりで行う”ことが手の内の精度を高めていきます。

改善のコツ:射法八節全体を意識する

手の内だけを切り取って考えるのではなく、射法八節の流れの中で手の内がどう働いているかを理解することも重要です。たとえば「会」から「離れ」にかけては、手の内が最も繊細に変化する瞬間です。このとき、肩や肘、背中と連動していなければ、正しい手の内も十分に活かされません。

つまり、**手の内は独立したテクニックではなく、全身の連動によって生かされる“協調的な動作”**なのです。初心者はどうしても「手の内だけをうまくしよう」としてしまいますが、全体を見直すことでより自然な形に近づくことができます。

ちなみに、ある熟練の指導者は「手の内は“水をつかむような感覚”が理想」と表現していました。つまり、力を入れすぎても水はこぼれ、抜きすぎても形にならない。その中間にある微妙なバランス感覚を体得することが、最も安定した手の内に繋がるというわけです。

このように、手の内が安定しないときは、まず冷静に原因を探り、具体的なチェックポイントをもとに修正することが大切です。弓道における成長は、こうした“感覚の微調整”の積み重ねによって生まれます。

まとめ

弓道における「手の内」は、単なる握り方ではなく、弓の反発力を受け止め、矢に力を正しく伝えるための極めて重要な技術です。初心者の多くが手の内に苦手意識を持つのは、形だけを真似して本質を理解できていないからです。この記事では、手の内の基本的な役割から、初心者がやりがちな間違い、そして正しい作り方を5つのステップに分けて解説しました。

また、視覚的に学べるよう動画解説の活用法や、自宅でも実践できる練習法3選も紹介しました。輪ゴムやタオル、鏡を使ったトレーニングは、日常生活の中でも継続しやすく、着実に手の内の感覚を磨くことができます。さらに、うまくいかないときのチェックポイントと改善のコツも丁寧に解説し、力の入れすぎや指の配置など、見落としがちな要因を明らかにしました。

弓道の上達には、射法八節の一つひとつを正しく積み重ねる意識が不可欠です。なかでも手の内は、動作全体を支える“土台”とも言える存在。ぜひこの記事を参考に、自分なりの感覚を見つけ、安定した射を実現していってください。

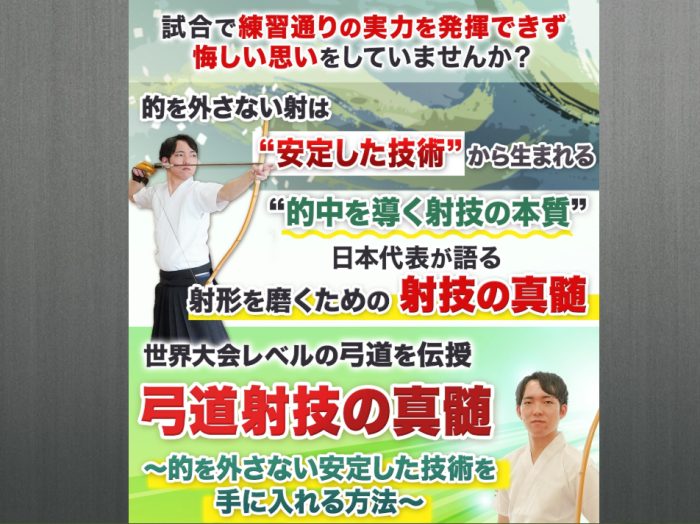

弓道って、練習では当たるのに試合になると全然当たらない…そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

実は、「弓道射技の真髄~的を外さない安定した技術を手に入れる方法~」という教材があり、そうした悩みに特化して作られているようです。

世界大会優勝者が監修しているという点も信頼感がありますね。

公式サイトでは、簡単な動画で内容をちょっと解説していますので気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか?