角見とは、弓道における弓手側の働きで、矢を正確に、安定して飛ばすために欠かせない要素です。しかし「角見を効かせる」と言われても、具体的にどう動けば良いのか分からず、自己流になってしまう人も少なくありません。

本記事では、角見の基本から、体の使い方、離れとの関係、よくある誤解、そして実践的な練習法までを網羅的に解説。初心者から中級者まで、角見をしっかり理解し、矢飛びの質を高めたい方必見の内容です。

角見とは?弓道における基本的な働きとその役割を解説

結論から言えば、「角見」とは弓道において矢を真っ直ぐ飛ばすために欠かせない、弓手の最後のひねり(捻転)動作による力の伝達のことを指します。

角見の働きが適切に発揮されることで、矢はぶれずに的へと向かっていきます。つまり、離れの瞬間に弓手が的方向へ自然と回転するように働き、その力によって矢がまっすぐ押し出されるのです。

ではなぜ「角見」が重要視されるのかというと、それは弓道の射法八節において、「離れ」と「残心」に密接に関わる要素だからです。射が形だけでなく、理にかなった「流れ」になっているかどうかを決める鍵が、この角見にあります。

たとえば、木に紐を巻きつけて引っ張るとします。力が十分に伝わらなければ、紐はただ緩んで戻るだけですが、適度に捻ると力が木の芯に集中してまっすぐ伝わります。角見もこれと似ており、弓手からのエネルギーを矢に効率よく伝えるための「最後のひと押し」ともいえるものです。

角見の働きは、弓手の「手の内」の作りに大きく左右されます。とくに親指の方向性と圧のかけ方が重要で、親指が的方向に向かって適度な圧力をかけることで、角見の力が生まれます。ただし、角見を「強く捻ればよい」と誤解して力任せにすると、かえって矢の方向がぶれてしまうため注意が必要です。

角見は単なる物理的動作ではなく、心身の調和から自然に生まれる動きでもあります。手の内が正しく作られ、肘から肩、そして体全体が適切に使われている状態でのみ、角見の働きが理想的に発揮されます。そのため、角見の練習は単体ではなく、全体の射形を意識したうえで行う必要があります。

ちなみに、私が学生時代に指導された際、「角見は肩で効かせるのではなく、親指の方向で感じるもの」と教わりました。最初はその感覚がつかめず、ただ回しているだけのような手応えしかありませんでしたが、手の内と肘の向きを見直した結果、矢が自然と真っすぐ飛ぶようになった経験があります。まるで矢が勝手に前へ進んでいくような感覚で、「ああ、これが角見か」と納得した瞬間でした。

このように角見とは、弓道における「技の完成度を高める働き」であり、安定した射を実現するために必須の要素です。ただし、角見だけに意識が偏ると他の動作が疎かになるため、あくまで全体の中でのバランスを保つことが重要です。

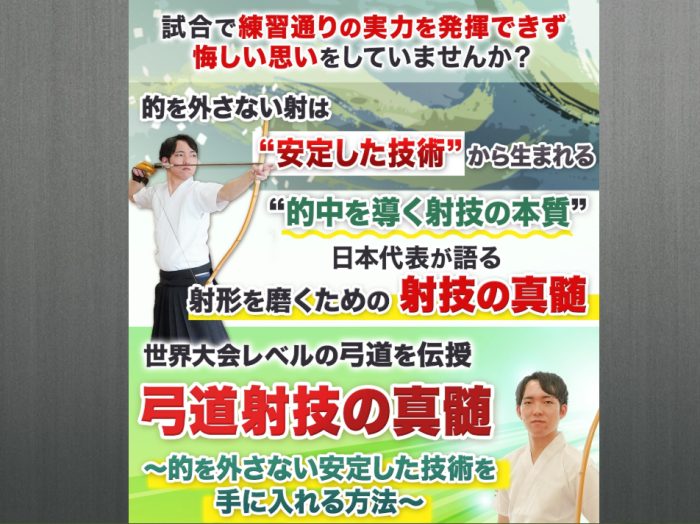

弓道って、練習では当たるのに試合になると全然当たらない…そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

実は、「弓道射技の真髄~的を外さない安定した技術を手に入れる方法~」という教材があり、そうした悩みに特化して作られているようです。

世界大会優勝者が監修しているという点も信頼感がありますね。

⇒ 弓道射技の真髄~的を外さない安定した技術を手に入れる方法~の口コミや効果を見てみる

そこで次に、なぜこの角見が射の安定や命中率と深く関係しているのかを見ていきましょう。

角見を働かせるための稽古方法の動画

こちらはYouTubeで紹介されていた角見を働かせるための稽古方法となります。興味のある方はチェックしてみてはいかがでしょうか?

あと、

なぜ角見が必要なのか?矢飛びの安定と命中精度との関係

角見の働きがなぜ重要なのか。それは、弓道における射の最終局面「離れ」において、矢の方向性と直進性を決定づける要素だからです。角見が効いていないと、矢は上下左右にぶれやすく、命中精度が極端に低下します。

角見の本質は「弓手による押しの働きが、最後まで途切れずに矢へ伝わること」です。これは言い換えると、矢が弓から放たれた直後、余分な横ぶれや捻れを起こさず、一直線に飛ぶための軌道修正装置のような役割を果たしているともいえます。

たとえば、自転車をまっすぐ走らせようとするとき、ハンドルを微妙に調整しながら前に押し出します。もしこの操作が雑であれば、バランスを崩して進行方向が揺れてしまいます。同様に、角見がうまく効いていないと、矢は的から外れた方向へ逃げてしまうのです。

また、角見は単に「力を加える動作」ではなく、射手の意識が的に向かって放たれるための精神的な集中の導線でもあります。弓道では「離れは無意識に出るもの」と言われますが、それは正しい角見の働きが無意識下で発揮されてこそ成立する話です。角見の効いた離れは、矢がまるで自然に吸い込まれるように的へと向かっていきます。

さらに、角見は矢飛びの「直進性」だけでなく「高さ」にも関わってきます。押しが足りないと矢は早く落下し、強く押しすぎると上へ飛びすぎてしまう。これは、角見が弓手の力をどれほど適切に伝えられているかによって決まってきます。角見によって最後まで「押し切る」ことができれば、矢はぶれず、飛距離や飛型も安定していきます。

私の知人で、試合になると急に的中率が落ちるという高校生がいました。稽古では非常に安定した射をしていたのに、本番になると右に矢が逸れる癖が出る。指導者が角見のチェックをしたところ、緊張で弓手の押しが途中で止まり、角見が不十分になっていたことが判明しました。親指の方向と肘の押し込みを修正しただけで、見事に矢飛びが安定し、的中も元に戻ったのです。

このように、角見はただの動作ではなく、「結果としての矢の飛び方」そのものに直結しています。したがって、角見を正しく理解し、意識的に働かせることは、弓道における技の精度と安定性を大きく左右するのです。

ではその角見を最大限に発揮するためには、具体的にどのような身体の使い方が必要なのでしょうか。次は、角見を効かせるために意識すべき3つの身体の動きについて詳しく見ていきます。

角見を効かせるために大切な3つの身体の使い方

角見を正しく働かせるためには、ただ弓手を回すだけでは不十分です。体の使い方そのものが整っていて初めて、角見が自然に効いてくるのです。ここでは、特に重要な「手の内」「肘の方向性」「肩甲骨の意識」の3点に絞って解説します。

まず1つ目は、**「手の内の作り」**です。角見は「弓を回す動作」と誤解されがちですが、正確には「手の内で生まれる力の方向づけ」です。とくに親指の方向と圧力の使い方が要になります。親指の腹が斜め45度前方、すなわち的方向を向くように構えると、離れの際に自然と弓が回転し、角見の働きが現れます。

たとえば、雑巾を絞るときに手のひら全体で握っても水は出にくいですが、親指と他の指でバランスよく圧をかけると、少ない力でもしっかり水が絞れます。これと同様に、手の内での細やかな圧力調整によって、角見が効くかどうかが決まります。

次に2つ目のポイントは、**「肘の向き」**です。弓手の肘が下がったり外を向いていたりすると、いくら手の内を工夫しても角見は機能しません。肘は常に弓の押し方向、つまり的方向へ伸びていくイメージを持つことが重要です。正しい肘の使い方は、角見の働きをよりスムーズにし、離れの瞬間に安定した力が矢に伝わる助けとなります。

ちなみに私の経験では、肘が少しでも内側に入ってしまうと、離れのときに弓が右へ大きく跳ねてしまい、矢もそれに引っ張られて的を外していました。肘の角度を少し外に意識し直しただけで、矢飛びが見違えるように安定しました。

そして3つ目は、**「肩甲骨の意識」**です。角見を効かせるためには、弓手の肩が上がらず、肩甲骨が背中に沈んでいる状態を維持することが必要です。肩が緊張して上がってしまうと、角見のエネルギーがうまく矢に伝わらず、押しの力が途切れてしまいます。

たとえば、重い荷物を持つとき、肩だけで持とうとするとすぐ疲れますが、肩甲骨を使って体全体で支えれば、ずっと楽に安定して持てます。これと同じように、弓道でも「表面の筋肉」ではなく「体幹の意識」で角見を支えることが重要です。

このように、手の内・肘・肩甲骨という3つの身体の使い方が揃ってこそ、角見の働きは本来の力を発揮します。部分的にだけ意識しても機能しないため、全身の連動として習得していくことが求められます。

「再現性のある射形を身につけたい」「試合でも普段通りの射を出したい」と思ったときに、具体的な指導があると心強いですよね。

そんなとき、世界大会優勝者の小越智就先生が監修した「弓道射技の真髄」という教材を使ってみるのも一つの選択肢です。

技術と心の両面から安定感を育てる内容が詰まっているそうです。

⇒ 弓道射技の真髄~的を外さない安定した技術を手に入れる方法~の口コミや効果を見てみる

では次に、角見が発揮される瞬間である「離れ」との関係について、より具体的に見ていきましょう。

離れと角見の関係とは?自然な動きで効かせるコツ

弓道における「離れ」は、矢を放つ瞬間にあたる非常に重要な動作です。そしてその離れの質を左右するのが「角見の働き」だといえます。つまり、角見が適切に効いているかどうかで、離れの良し悪しが決まると言っても過言ではありません。

離れの本質は「脱力」や「自然な解放」にあります。弓手と妻手の緊張がスッと抜け、矢が的へと真っすぐ飛ぶ。しかし、ただ力を抜くだけでは矢にエネルギーは伝わりません。そこで重要になるのが、**角見によって生まれる“押しの継続”**です。

たとえば、水道の蛇口をひねって水を出すとき、勢いよく開けたほうが水は直線的に流れます。中途半端に開けた場合、水の勢いは弱く、流れも曲がってしまう。角見の働きが離れに効いている状態とは、この「しっかりとひねって水を出す」ような状態です。押しの力が矢にしっかり伝わり、弓が自然に回ることで、矢はぶれずにまっすぐ飛んでいきます。

角見と離れがうまく連動している射は、矢が的に吸い込まれるような感覚になります。それは弓手から的へ向けて一本の“線”が通っているからです。この線を崩さないよう、離れの瞬間に角見が「自然に効く」ことが理想です。

しかしながら、意識しすぎてしまうと逆効果になります。特に初心者に多いのが、「離れで角見を効かせよう」として、意図的に手首をひねってしまうことです。こうなると、自然な押しではなく“作為的な回転”になってしまい、矢飛びが乱れます。

私が以前、ある中学生の指導に関わったとき、彼は「角見は離れのときにギュッとひねること」だと思い込んでいました。その結果、離れの動作に不自然さが出て、矢が左に逸れていたのです。そこで、「角見は離れの前からすでに準備されているものであり、離れで『出る』ものではない」という点を伝え、手の内と肘の方向の確認に重点を置いたところ、見事に矢のぶれが収まりました。

つまり、角見は「離れで作る」のではなく、「離れまでに作り込んでおき、自然と現れる」ものです。意識としては「離れを起こさないこと」が理想とも言われますが、それが可能になるのは、角見を含めた全身の準備が整っているからこそです。

なお、離れと角見の関係を深めるためには、日常の稽古の中で「押しの感覚」を丁寧に観察することが大切です。離れのあと、弓が静かに回っているか、矢が素直に飛んでいるかを確認しながら修正していくことで、自然な角見が身につきます。

では次に、そんな角見に関してありがちな誤解や失敗例について、具体的に見ていくことにしましょう。

よくある角見の誤解と失敗例|「効かせてるつもり」が逆効果?

角見という言葉を知っていても、正しく理解し、実践できている人は意外と少ないものです。特に多いのが「角見を効かせようとして、かえって逆効果になっている」ケースです。ここでは、よくある誤解と実際の失敗例を交えて、注意点を詳しく見ていきます。

まず最も典型的な誤解は、角見=弓手を意識的に回すことだという理解です。たしかに角見とは、弓手側の回転運動を含んでいますが、これは「意図的に回す」ものではなく、「正しく構え、押し続けた結果として自然に弓が回る」ものです。親指の方向性、手の内の力の配分、肘の位置が整っていることで初めて、離れとともに自然に角見が現れます。

たとえば、ある大学の弓道部員が「角見を効かせるにはもっと手首をひねるんだよ」と後輩に指導していたことがありました。しかしそれを真に受けた後輩は、弓手の手首を力でねじるような動作を行ってしまい、矢はしばしば右に逸れ、手首を痛める結果となってしまいました。これは、角見を“作ろう”として不自然な力をかけた典型例といえます。

また別の失敗例としては、角見に意識が集中しすぎて、他の要素が疎かになるパターンです。たとえば、手の内ばかりに意識が向くあまり、肩が上がってしまったり、肘が下を向いたりすることで、全体のバランスが崩れます。角見はあくまで全身の射型の中の一要素であることを忘れてはなりません。

一方で、角見をまったく意識していない人にも問題があります。押しが止まり、矢勢が弱くなることで、飛距離が足りなかったり、矢が途中でブレてしまったりするケースです。これは、離れの瞬間に押しの力が抜けてしまい、角見の働きが不十分な典型例です。

こうした失敗を避けるためには、「角見を効かせよう」とする意識を一旦手放し、正しい手の内と姿勢を作り、弓手から的に向けた力の流れを感じることが大切です。角見は“出す”ものではなく、“出る”もの。自然な流れの中で現れる角見こそが、最も効果的に働きます。

ちなみに、私の知るある指導者は「角見は意識してはいけない。でも、無意識に任せてもいけない」と話していました。つまり、必要な身体の使い方を身につけ、あとはそこに“ゆだねる”ことが重要だということです。感覚的な部分が大きいですが、だからこそ繰り返しの稽古と細やかな修正が求められるのです。

では、正しく角見を身につけるためには、どのような練習法が効果的なのでしょうか。次は、実際の稽古に取り入れられる角見の習得法とチェックポイントを紹介します。

【実践編】角見を効かせるためのおすすめ練習法とチェックポイント

角見を正しく効かせるためには、理屈の理解だけでなく、日々の練習の中での繰り返しと感覚の習得が不可欠です。ここでは、初心者から中級者までが取り組みやすい練習法と、効果的に角見が働いているかどうかを確認するチェックポイントを紹介します。

まずおすすめしたいのが、ゴム弓を使った押しの感覚練習です。ゴム弓は反発が弱いため、手の内や肘、肩の使い方を細かく確認しながら練習できます。特に、ゴム弓で「的方向にまっすぐ押し続ける感覚」が養われていれば、離れの瞬間に自然と角見が働くようになります。

この練習では、「親指の先がどの方向を向いているか」「肘の内側がしっかり的方向を向いているか」を意識してください。離れの瞬間に弓が自然に回転するようであれば、角見が正しく機能している証拠です。

次に効果的なのが、ミラーやスマホを使ったフォーム確認です。射を正面や真横から撮影し、離れの瞬間の弓手の動きを確認します。弓が離れとともに静かに回転し、矢が一直線に飛び出していれば、角見は自然と働いています。

一方で、離れのあとに弓が大きく跳ねたり、矢が右や左にぶれるようであれば、手の内や肘、肩のどこかに余計な力みや崩れがある可能性が高いです。こうした場合は、「角見を作ること」にとらわれすぎていることが多く、姿勢や手の内の見直しが必要です。

また、肩甲骨を意識した素引き練習も有効です。壁に向かって矢を持たずに素引きし、押しの方向に角見が効いているかを確認します。この練習では、肩が上がっていないか、手首で無理にひねっていないかを注意深く観察することが大切です。

ちなみに、私がよく行っていたのは「押手の親指を常に前に向ける」イメージを持ち続ける意識練習でした。これにより、離れの瞬間に手の内が崩れず、矢が前へ素直に押し出される感覚が得られました。慣れてくると、親指から矢がまっすぐ出ていくような錯覚すら覚えるほどでした。

チェックポイントとしては、以下のような項目を意識するとよいでしょう:

-

離れの瞬間、弓が静かに回転しているか?

-

離れのあとも弓手が的方向に押し切れているか?

-

親指の方向が的から外れていないか?

-

弓手に無理な力みや緊張がないか?

-

矢が素直に飛び、左右にぶれていないか?

こうした点を日々の練習の中で繰り返し確認することで、角見は自然と身につきます。焦らず、正しい姿勢と丁寧な動作を重ねることが、角見を効かせるための最も確実な方法といえるでしょう。

では最後に、今回の内容を総括し、角見の働きをより深く理解するためのまとめに入ります。

まとめ

角見は、弓道において矢を真っ直ぐ的に飛ばすために欠かせない、弓手の押しの働きを指す重要な要素です。とくに離れの瞬間に自然と弓が回転し、矢に力が伝わることで安定した射が完成します。ただし、角見は「意識して作るもの」ではなく、正しい手の内・肘の向き・肩の使い方といった身体の使い方の結果として自然に現れる動きです。

実際の稽古では、角見を意識しすぎて手首を無理にひねったり、力で弓を回そうとしたりすることで逆効果になるケースも少なくありません。だからこそ、ゴム弓や素引き練習、フォームの動画確認などを通じて、自分の体の動きと力の流れを丁寧に観察することが求められます。

また、角見は射全体の流れの中で発揮されるものであり、離れの質にも大きな影響を与えます。的に向かう押しの意識を途切れさせないことで、矢は自然とまっすぐに飛ぶようになります。正しく働く角見は、無理のない、滑らかで美しい射形を生み出します。

角見を身につけるには時間と反復が必要ですが、それだけの価値がある要素です。焦らず、正しい身体の使い方を習得しながら、丁寧な練習を積み重ねていきましょう。

練習量だけではなかなか乗り越えられない壁にぶつかったときこそ、正しい技術と考え方に触れることが大切です。

「弓道射技の真髄」は、そんな壁を乗り越えたい方のための教材です。

興味のある方は、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか?