弓道の指導者として、どのような心構えを持つべきか迷ったことはありませんか?

技術を教えるだけではない、指導者の“在り方”こそが、生徒のやる気や成長に大きく影響します。

本記事では、弓道指導者として必要な姿勢、伝え方の工夫、モチベーションを高める言葉の使い方、そして避けるべきNG行動や自己研鑽の方法まで、現場で役立つ知識を具体例とともに丁寧に解説します。

弓道指導者として最初に持つべき心構えとは?

弓道の指導者として最初に持つべき心構えは「自分自身が学び続ける姿勢を保つこと」です。指導者とは単に技術を教える人ではなく、稽古の場において生徒にとっての“手本”であり、“生きた教本”である必要があります。そのためには、技術だけでなく精神的な成熟、すなわち心構えの部分が非常に重要になります。

なぜなら、弓道は単なるスポーツではなく、「心技体の調和」を追求する武道であるからです。生徒たちは、指導者の言葉や指示だけでなく、日々の姿勢や態度から多くを学び取ります。つまり、指導者の振る舞いや精神的な安定がそのまま道場の空気をつくり出し、初心者であっても敏感にそれを感じ取るのです。

たとえば、ある高校の弓道部でのエピソードを紹介します。新任の先生が赴任し、初めて部活の顧問を任されました。技術面には自信がなかったものの、「まずは自分も一緒に学ぼう」と決めて、毎回の練習で生徒たちと共に稽古に励みました。その姿勢が徐々に部員たちの信頼を集め、「この先生となら頑張りたい」という雰囲気が生まれ、結果的に大会で好成績を収めるに至ったのです。

このように、「一緒に高め合おう」という指導姿勢は、技術的なスキルが未熟でも、指導者として大きな価値を持つといえます。逆に、自分はすでに完成された存在であるという態度を取ってしまうと、練習における対話が失われ、成長の循環が止まってしまうのです。

加えて、弓道における「型」は、単なる技術の積み重ねではなく、心の在り方を外面に投影するものです。つまり、姿勢や所作ひとつにも、指導者の内面が現れます。たとえば、的前に立つ姿に落ち着きがなければ、それはそのまま初心者の緊張を誘発します。だからこそ、指導者こそが冷静に呼吸を整え、的に向かう気持ちを整える“稽古”を日々実践する必要があるのです。

ちなみに、私がこれまで見てきた優れた弓道の先生方に共通していたのは、「いつも学ぶ姿勢を忘れない」という点でした。自分よりも年下の指導者や若い選手の話にも素直に耳を傾け、必要と感じれば稽古方法を柔軟に変える。こうした“柔らかさ”こそが、弓道指導者に求められる本当の強さなのだと感じています。

したがって、弓道指導者としての基本は、「教える」よりも「共に学ぶ」という立ち位置を守ることです。この姿勢が、結果的に生徒との信頼関係を育み、技術指導の土台を築くことにつながります。

それゆえに、次に考えるべきは、弓道における技術指導と人間育成のバランスについてです。

技術指導よりも大切な“人を育てる”という視点

弓道の指導者には「技術を教える」こと以上に「人間を育てる」という意識が必要です。なぜなら、弓道は単なる競技ではなく、礼節・集中・自己制御といった人格形成に深く関わる武道であり、稽古を通じて人としての在り方を学ぶ場でもあるからです。

たとえば、弓道の練習では「結果よりも過程を重視する」という精神があります。的中は重要ですが、それだけを追い求めると姿勢が崩れ、心も荒れていきます。それはまるで、試験で点数だけを追い求める教育と同じで、学ぶべき本質が抜け落ちてしまいます。

以前、ある中学校の弓道部で「とにかく当てればいい」という雰囲気が強まり、部内の練習が競争的になってしまったことがありました。その結果、初心者の生徒は的に当たらないことを理由に練習に出にくくなり、気づけば自主退部者が続出しました。顧問の先生はその状況を見て、技術偏重だった自らの指導を見直し、「当てることよりも、正しい姿勢を積み重ねていこう」と方針を転換しました。その結果、部内の雰囲気は穏やかになり、練習の質も自然と上がっていったといいます。

このように、指導者はまず「人を育てる」という本質を忘れないことが重要です。特に初心者には、技術的な成長よりも、弓道を通じて得られる“気づき”を大切にしてほしいというメッセージを届けるべきです。すなわち、稽古とは、的に当てることだけを目的とせず、自分自身の姿勢を見つめ直し、心の落ち着きを育てていく時間だということです。

また、弓道には「教えすぎてはいけない」という言葉もあります。これは、生徒にとって本当に必要なのは“答え”ではなく、“気づき”であるという考え方に基づいています。つまり、正解を与えるのではなく、自分自身で答えを見つける過程こそが成長に直結するということです。

ちなみに、私が尊敬するある指導者は、「技術指導は一瞬で終わるけれど、人を育てるのには年単位の時間がかかる」と話していました。その言葉は、長く指導の現場に立つ人間だからこそ実感できる重みがあると感じました。だからこそ、焦らず、急がず、じっくりと人と向き合うことが弓道指導者には求められるのです。

このように、人を育てるという視点は、すべての稽古や指導の根幹にあるべき基本姿勢です。ゆえに、次はその“人を育てる”ために必要不可欠な「伝わる指導」について考えてみましょう。

指導が伝わらない…そんな時に見直すべきコミュニケーションの工夫

指導がうまく伝わらない時は「相手の理解レベルに応じて、伝え方を変えること」が重要です。弓道の指導者として、どれだけ正しいことを言っていても、それが伝わらなければ意味がありません。つまり、伝える力もまた技術の一つであり、日々鍛える必要があるのです。

たとえば、ある指導者が初心者に対して「胴造りが甘い」と指摘したとします。しかし、「胴造り」という言葉を習い始めの生徒がまだ理解していなければ、その言葉は通じません。これでは指導の意図も届かず、生徒にとっては漠然とした不安だけが残ります。そこで、その先生は「背筋をピンと立てたまま、へその下に力を入れてみよう」と具体的な動きを交えて言い換えたところ、生徒の姿勢が一気に安定しました。

このように、専門用語をそのまま使うのではなく、生徒の経験値や理解度に合わせて、たとえ話や体感を伴う表現に変換する工夫が必要です。特に弓道では、見た目は同じでも内面的な感覚が重要な場面が多いため、抽象的な表現を補足する言語力が求められます。

たとえば「残心を保とう」という指導も、初心者には難解に映ります。その際には「矢を放ったあとも、そのまま写真を撮られても美しい姿でいるように意識してみよう」と説明すると、感覚的に理解しやすくなります。このような言い換えによって、練習の質も指導者との信頼関係も向上していきます。

また、弓道の稽古においては「沈黙」も大切にされますが、だからといって指導者が無言で様子を見ているだけでは、生徒が不安になることもあります。必要に応じて「今は見ているだけだから、気にせず自分のペースでやってみよう」と声をかけるだけで、相手は安心して練習に取り組めるようになります。

ちなみに、ある先生は「生徒に話すときは、その子の“目の高さ”で話すことを意識している」と言っていました。上から言うのではなく、同じ目線で語ることで、言葉の温度が伝わりやすくなるという考え方です。こうした心がけは、信頼を築く上でとても大きな意味を持ちます。

要するに、技術を教えることと同時に、いかに「伝わるか」という工夫を施すことが、真の指導力といえます。だからこそ、次に考えるべきは、言葉の選び方や声かけによって、どう生徒の心に火を灯せるかという点です。

生徒のモチベーションを引き出す!指導者としての言葉の使い方

指導者の「言葉」は、生徒のモチベーションに直接的な影響を与える重要な要素です。技術や稽古の内容が同じでも、かける言葉次第で生徒の意欲や姿勢は大きく変わります。したがって、弓道の指導者にとって、言葉の選び方は技術指導と同じくらい重要であると考えるべきです。

なぜなら、弓道は日々の積み重ねが成果に結びつく世界であり、目に見える成長がすぐには現れにくい場面が多々あるからです。そんな中で、「今の射は良かったよ」「前より姿勢が安定してきたね」といった声かけがあるだけで、生徒は自信を持ち、練習を前向きに続けることができます。

たとえば、ある高校の部活で、的に全く当たらず落ち込んでいた初心者に、先生が「的に当たらなくても、今日は足の動きがとても安定していた。そこはすごくよかったよ」と声をかけました。その一言で生徒の表情は和らぎ、翌日からまた真剣に練習に取り組むようになったそうです。このように、些細な成長を見逃さず言語化してあげることが、生徒の心に火を灯すきっかけになります。

一方で、言葉には諸刃の剣の側面もあります。「何回同じミスをしてるんだ」「もっと真剣にやれ」といった叱責は、一時的には効くかもしれませんが、繰り返せば練習への恐れや無気力感を生んでしまいます。特に初心者の段階では、失敗することが前提の成長過程であるため、必要以上のプレッシャーは逆効果となります。

ここで重要なのは、「事実」と「評価」を分けて伝えることです。たとえば、「今の射は矢所がばらけていた」という事実を伝えた上で、「でも、取り掛けまでは落ち着いていたから、あともう一歩だね」と肯定的な評価を添えると、生徒は前向きに改善に取り組むことができます。

ちなみに、私の知るある先生は「感情よりも観察を伝えるようにしている」と言っていました。「下手だ」と言う代わりに「今日は力が入りすぎていたように見えた」と伝えることで、生徒自身が原因に気づきやすくなるというのです。これはまさに、理解を促す指導のひとつの形といえるでしょう。

このように、生徒の心に届く言葉を選ぶことで、技術だけでなく精神面の支えにもなれます。それゆえに、次に取り上げたいのは、こうした良い言葉の裏側で、つい無意識にやってしまう「NGな指導」についてです。

弓道指導者がやってはいけない5つのNG行動

指導者が無意識に行ってしまいがちなNG行動は、生徒の成長を妨げるだけでなく、弓道そのものへの信頼や興味を失わせる原因にもなります。指導に熱心であるほど、つい強く出てしまうこともありますが、だからこそ意識的に避けるべき姿勢があります。

それでは、具体的にどのような行動がNGとされるのか、5つの例を紹介します。

①「結果だけで評価する」

たとえば、的中率だけで指導内容を判断することです。技術の成熟度や姿勢の安定感といった「過程」には目を向けず、当たった・外れたで評価を決めてしまうと、生徒は形を崩してでも当てようとするようになります。これでは、弓道が大切にしてきた稽古の基本が失われてしまいます。

②「感情的に叱責する」

生徒が失敗したときに、感情的に怒ったり突き放すような言葉をかけてしまうのも大きなNGです。「何度言ったらわかるんだ」「またか」といった言葉は、自信を喪失させ、稽古の場が恐怖の空間になってしまいます。必要なのは冷静な声かけと、状況に応じたアドバイスです。

③「指導が一方通行になっている」

「先生が言ったことをそのままやればいい」という姿勢では、指導は成立しません。生徒にも理解する権利があります。指導者が一方的に話すだけで、生徒の理解度を確かめなかったり、質問を歓迎しない雰囲気を作ってしまえば、技術の定着は難しくなります。

たとえば、ある先生が「右手の動きが違う」と言った際、生徒は「何がどう違うのか」が分からず困惑しました。しかし、その後、先生が「以前より引き手が早く動きすぎてるんだ」と丁寧に説明したところ、すぐに改善されました。このように、相手の理解に寄り添った補足がなければ、指導は届きません。

④「好き嫌いで指導の温度差がある」

無意識のうちに生徒をひいきしてしまうのも、信頼を損なう要因です。上手な生徒ばかりを褒め、初心者や不器用な子には冷たい対応をしてしまうと、部全体の空気は冷え込みます。指導の温度を均一に保つことも、指導者の姿勢として問われるべき点です。

⑤「自身の稽古をやめてしまう」

指導に集中するあまり、自分の稽古を完全に止めてしまう先生もいます。しかし、生徒は指導者の“背中”を見ています。自らも弓を引き、悩み、練習する姿こそが、言葉よりも強く生徒に響くのです。技術的な説得力にもつながるため、日々の自己稽古を怠らないことが大切です。

ちなみに、以前とある道場で見た光景ですが、先生自身が「今日は自分も調子が悪い」と言いながら、稽古に励む姿を見て、生徒たちは口々に「そういう先生だから信頼できる」と話していました。完璧な存在ではなく、努力を続ける姿勢こそが信頼の基盤になります。

このように、NG行動はどれも指導者としての“姿勢”の乱れから起こります。よって、最後に取り上げるべきは、その姿勢をより磨くための「自己成長」についてです。

指導力をさらに磨くために必要な“自己成長に努める”具体例とは?

弓道の指導者が指導力をさらに磨くためには、日々の稽古を通して「自分自身の学びを止めないこと」が何より重要です。

先生という立場になると、生徒に教えるばかりで自分の稽古が疎かになってしまうこともありますが、弓道においては指導者こそが“学びの最前線”にいるべき存在です。

なぜなら、弓道は心技体のバランスを追求する武道であり、常に自分の姿勢を見直し続けることでしか、真の理解や技術の深化には至らないからです。

まず基本となるのは、自分自身の射を定期的に見直すことです。

たとえば、ある中堅指導者が、長年教える側に回っていたため自分の練習を怠っていました。

ある日、生徒から「先生のように射りたい」と言われたものの、自信を持って模範を示せない自分に気づいたそうです。

そこから週に一度は稽古場に立ち、初心に返って胴造りや打起しなどの基本を徹底的に見直したところ、指導の説得力が増し、生徒たちの射型にも良い影響が現れるようになりました。

次に、他の指導者の技術や指導法を積極的に学ぶことも効果的です。

たとえば、地域の合同稽古や指導者研修会に参加することで、自分では気づけなかった視点や工夫に出会うことができます。

ある先生は、研修会で「矢所のズレは肩の高さのブレから来ている」という他の指導者の分析を聞き、自分の指導にも取り入れたところ、生徒の的中率が安定したといいます。

このような“外からの学び”は、自分の技術や考えを相対化し、新たな発見につながります。

さらに、書籍や論文を通じて「理論的な理解」を深めることも有効です。弓道の技術書に加え、コーチング理論や教育心理学の知見を取り入れることで、生徒へのアプローチに幅が出てきます。

たとえば、「褒めるより“観察を伝える”方が効果的」という考え方を知ることで、「上手だね」ではなく「今の射は呼吸がとても安定していたね」と、より具体的で伝わる言葉を選べるようになります。

また、自己研鑽の一環として「振り返りの習慣」を持つことも大切です。

毎回の稽古のあとに、自分が生徒に対してどんな声かけをしたか、何が伝わって何が伝わらなかったかを記録することで、指導の精度は着実に上がっていきます。

ある高校顧問の先生は、1日5分だけ日誌を書くことを習慣にしており、それを読み返すことで生徒ごとの理解度や反応に気づき、稽古メニューを柔軟に組み直せるようになったと語っていました。

ちなみに、私自身も指導する立場にいたとき、自分の射を動画で撮影し見返すことを始めたところ、思っていたよりも手の内が崩れていたことに気づかされました。

これまで他人に指摘していた内容が、自分にも当てはまっていたのです。その経験があってからは、「教えることは、同時に自分に返ってくるものだ」と実感するようになりました。

このように、指導者が自己成長に努める姿勢は、指導の説得力と深みを支える土台になります。

技術・姿勢・理解・心構え——すべての面で自らのあり方を問い続けることでこそ、指導は“教え”から“導き”へと進化していくのです。

ゆえに、弓道指導者として本当に求められるのは、教える側でありながら、誰よりも深く弓道に学び続けようとする姿勢なのかもしれません。

なお、指導者自身の技術や指導法をさらに高めたいと感じた方には、天皇杯覇者・増渕敦人先生が監修した【弓道上達革命】のオンライン教材もおすすめです。

初心者指導のコツから教士七段の稽古法まで網羅されており、日々の稽古や指導にそのまま活かせる内容が詰まっています。

まとめ:弓道指導者の心構え完全ガイド|信頼と成長を引き出す術とは?

弓道指導者の心構えは、単なる技術伝達を超えた「人としての在り方」が問われる重要な要素です。本記事では6つの観点から、指導者として必要な姿勢や行動について深掘りしてきました。

まず大切なのは、自らも学び続けるという意識を持つことです。指導者は生徒にとっての鏡であり、その姿勢や言葉、考え方が道場全体の雰囲気をつくっていきます。そして、技術指導にとどまらず、人としての成長を促す視点を持つことが、長期的な信頼関係と教育的効果を生む鍵となります。

また、指導が伝わらないと感じたときには、言葉の選び方や伝え方を見直す必要があります。感情的な叱責ではなく、生徒の理解度に寄り添いながら、肯定的な表現で導くことが大切です。さらに、日々の稽古を通じて生徒のモチベーションを引き出すためには、小さな成長を見つけて認める力も欠かせません。

一方で、無意識のうちにやってしまいがちなNG行動にも注意が必要です。結果偏重や一方的な指導、感情的な態度は、弓道が本来持っている「育てる力」を弱めてしまいます。だからこそ、自身の姿勢や言葉に責任を持つことが重要です。

そして、どれほど経験を積んだとしても、指導者自身の成長は止まってはなりません。自分の射を見直し、他者の指導を学び、読書や振り返りを通じて常に自らを磨き続ける。その姿勢こそが、生徒にとって最も信頼できる“教え”であり、道場を育てる大きな土台となります。

弓道の技術は稽古で磨かれますが、指導の質は指導者の「人間性」によって高められます。この事実を常に胸に留め、明日からの指導に生かしていきましょう。

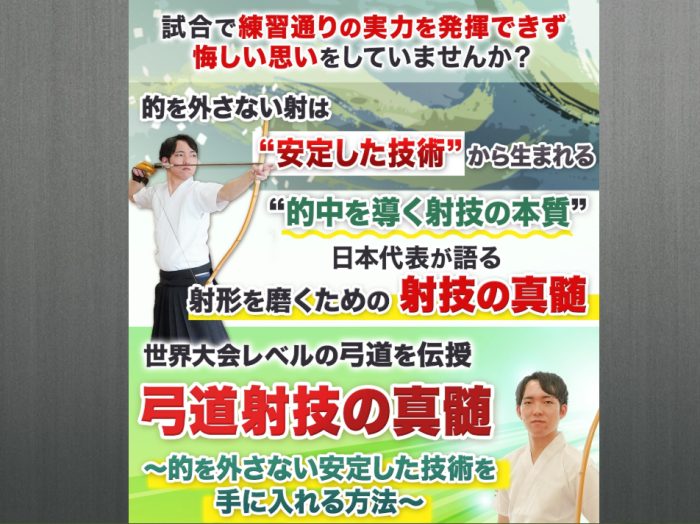

弓道って、練習では当たるのに試合になると全然当たらない…そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

実は、「弓道射技の真髄~的を外さない安定した技術を手に入れる方法~」という教材があり、そうした悩みに特化して作られているようです。

世界大会優勝者が監修しているという点も信頼感がありますね。

公式サイトでは、簡単な動画で内容をちょっと解説していますので気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか?